「MCZ704A・MCZ70Z・MCZ70Y」は、ダイキン空気清浄機全モデルの中で、最上位に位置づけられるモデル。

空気清浄・加湿・除湿の1台3役の働きをする万能タイプですが、それぞれ発売年の異なる新旧モデルの関係です。

- MCZ704A:2023年10月発売

- MCZ70Z:2022年10月発売

- MCZ70Y:2021年10月発売

ダイキンの公式HPでは「MCZ704A」を2024年モデル、「MCZ70Z」を2023年モデル、「MCZ70Y」を2022年モデルと紹介しているので当記事もそれに習います。

さっそく結論ですが、近年の当シリーズの進化の歴史を次表にまとめました。

| 型番 | 前モデルから 進化した点 |

|---|---|

| MCZ70Y (2022) |

操作ボタン部分に抗菌加工が施された |

| MCZ70Z (2023) |

電源コードをL字プラグに変更 |

| MCZ704A (2024) |

2023年モデルから変更なし |

最新2024年モデル「MCZ704A」と前年モデルに違いはないので、当記事では、まず次のとおり2つのパートに分けて旧モデル間の機能的な違いを解説します。

- MCZ70ZとMCZ70Yの違い

- MCZ70YとMCZ70Xの違い

その後、最新2024年モデル「MCZ704A」も含めて、各モデルの現時点の価格を比較することで、

機能差と価格差の2つの視点で、今おすすめのモデルがどれなのか、家電アドバイザー有資格者の目線で比較検討します。

MCZ70ZとMCZ70Yの違い

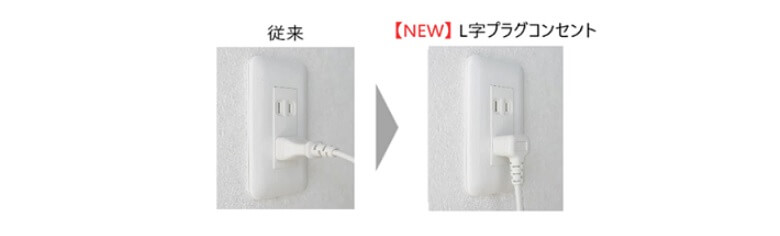

最新2023年モデル「MCZ70Z」では、電源プラグの形状がL字に変更となりました。

| MCZ70Z (2023) |

L字プラグ |

|---|---|

| MCZ70Y (2022) |

通常のプラグ |

引用:ダイキン公式

壁のコンセント穴に直接挿す場合はL字の方がすっきりします。

ただし、複数のコンセントをマルチタップに挿す場合は従来型プラグの方が便利なケースもあるので要注意。

各家庭の環境に適したプラグ形状のモデルを選ぶのがおすすめですが、正直、あまり重要な違いとは言えないので、新旧比較の際は価格の安さで選ぶのが無難でしょう。

MCZ70YとMCZ70Xの違い

続いて、2022年モデル「MCZ70Y」と2021年モデル「MCZ70X」の旧モデル同士の比較ですが、両者の違いは操作部の抗菌処理の有無です。

- MCZ70Y(2022):抗菌加工あり

- MCZ70X(2021):抗菌加工なし

衛生環境に気をつかう昨今、抗菌対応は地味に嬉しい改良ですね。

しかし、厳しい見方をすれば改善点はこれだけなので、抗菌仕様に対して新旧の価格差ほどの価値を感じるかが判断の重要なポイントとなります。

新旧モデル共通の特徴

以上が、新旧モデルの主な違いとなりますが、当シリーズの特徴を把握するためにも、各モデル共通の機能もサクッと紹介します。

- 空気清浄・加湿・除湿の1台3役オールインワン

- 空気清浄は約32畳(~52㎡)と広範囲に対応

- 680mL/時の高い加湿力

- 内部のストリーマと飛び出すプラズマイオンのダブル方式

- ツインストリーマで汚れやニオイの分解力2倍

- 性能維持力の高いTAFUフィルターは高性能で10年交換不要

- 加湿フィルターに持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用

- スマホやスマートスピーカと連携

ダイキンで唯一の「空気清浄・加湿・除湿」1台3役モデルで、1台で空気質をすべてコントロールできるのが当シリーズの魅力です。

なお、1台3役モデルが気になる方は、別記事でメーカーをまたいで比較しているのでチェックしてみてください。

-

-

【NI-FS790とNI-FS790の違い】パナソニック衣類スチーマーの新旧比較

続きを見る

MCZ704A・MCZ70Z・MCZ70Yの価格を比較

ここまで各モデルの主な違いを紹介してきました。

ここからは各モデルの現時点の価格を比べることで、コスト面も含めておすすめモデルを検証します。

- 発売時価格:13~14万円ほど

- 底値:9~10万円台

あくまで参考ですが、過去モデルから見る推移の傾向は上記のとおり。

ただし、最新2024年モデル「MCZ704A」の発売時価格は17万円台となっており、旧モデルと比べて高額となっています。

以上を踏まえて、各モデルの価格を確認していきましょう。

MCZ704Aの価格

2023年10月発売の最新モデル「MCZ704A」は、先述のとおり発売時価格が17万円台と非常に高額です。

今後、価格を下げていくことが予想されますが、旧モデルと比べて圧倒的に高額なうえに機能差がありません。

いま最新モデルを選ぶメリットはないでしょう。

MCZ70Zの価格

2022年10月発売の「MCZ70Z」は、価格的に今おすすめのモデルです。

発売時価格は約14万円でしたが、徐々に価格を下げて、2023年10月時点では、安いもので10万円台となっています。

当シリーズの大底は、以前は8万前後でしたが、前年モデルは結局10万円前後までしか価格が下がらず、その後は価格高騰してしまいました。

以上を踏まえると、当モデルは10万円台の製品も見え始めているので、すでに底値圏に入りつつあるのではないかと考えています。

あと1歩安くなる可能性はあるかもしれませんが、すでに値頃感は強いです。

MCZ70Yの価格

2022モデル「MCZ70Y」は、2023年春頃までは、10万円前後を推移していましたが、先述のとおり今では価格が高騰しています。

ちなみに価格が高騰する理由は、型落ちで増産がされないなかで、市場の在庫が安いものから売れていき、高いものが売れ残るため。

前年モデルは8万円前後まで到達したので、期待していましたが、当モデルの底は10万円前後でした。

当モデルは、今では市場で見かける機会が減り、あったとしても後継機種より高いことが多いので、選択肢としは微妙です。

結論|今のおすすめは?

結論としては、今のおすすめは2023年モデル「MCZ70Z」です。

理由は、新旧の機能的な差がほとんどないなかで、価格が安いため。

現時点のおすすめ

以上、ダイキン空気清浄機のハイエンドモデル「MCZ704A・MCZ70Z・MCZ70Y」の違いを解説しました。