象印の炊飯器のなかで唯一の「STAN」ブランドを冠するIH炊飯器「NW-SA10」の実機レビューです。

「STAN」とは?

2019年に登場した象印のブランド。

コンセプトは「機能性と使いやすさ、日常生活に溶け込むシンプルなデザイン性」

「STAN」シリーズは、炊飯器・電気ポット・レンジ・コーヒーメーカーなどの展開があり、デザイン性に統一感があるため、複数そろえるとキチンが映えるも魅力のひとつ。

私は「STAN」のデザインが気に入り、炊飯器と電気ポットを持っていますが、当記事では炊飯器「NW-SA10」について、次の3ステップで解説します。

- STAN.NW-SA10の魅力

- 使って感じたデメリット

- こんな人におすすめ

関連記事

全モデル比較のうえ、型落ちも含めて検討できるよう情報をまとめました。

STAN.「NW-SA10」の魅力

私が感じるSTAN.「NW-SA10」の魅力は次の3つです。

- マットな質感のデザイン性

- 離乳食メニュー

- シンプルな機能

おしゃれなマットデザイン

.jpg)

「STAN」炊飯器は、実は機能は多くありません。

象印の代名詞とも言える炊飯技術「炎舞炊き」は非搭載で、上位種のような豊富な炊き分け調節機能もありません。

しかし、デザイン性が高く、炊飯器では珍しいマットな質感が個人的にとても気に入っています。

我が家では、もともと赤ちゃんのミルク作りのために「STAN」電気ポットを使っていましたが、並べて置くことでキッチン家電に統一感が出たのも大満足。

側面部分がマットな質感となっており、ツヤがないのがお気に入りです。

ただし、天面については拭き掃除がしやすいように、ツヤ仕様となっています。

個人的には全面マットな仕上がりが好みなのですが、天面は汚れやすいこともあり、メンテナンス性を考慮すると、ここは妥協点かと思って購入しました。

妥協点が購入後の後悔に繋がることは少なくないのでドキドキしていましたが、少し離れたダイニングやリビングから見ると、基本的に側面が見える割合が高いので、天面のツヤは気になりませんでした。

離乳食が時短で簡単に作れる

「STAN」シリーズは、小さな子供がいる家庭にも適した設計のものが多く、炊飯器の場合は離乳食メニューが搭載されています。

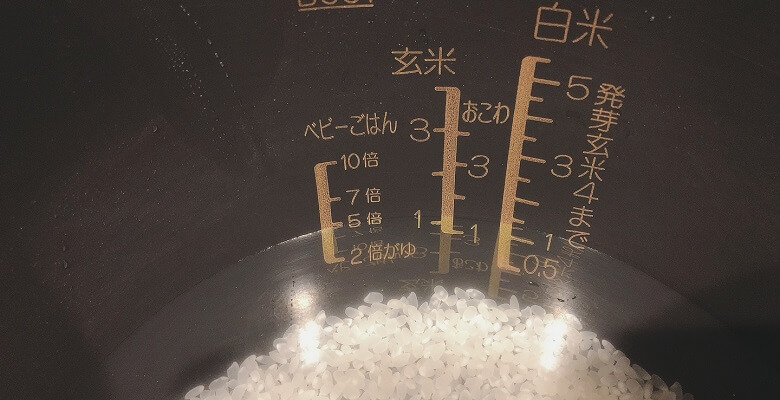

具体的には「ベビーごはん」というメニューを選択することで、赤ちゃん用のお粥を作れるのですが、水量を調節することで、次のとおり月齢に合わせた調理が可能です。

- 10倍がゆ(生後5~6か月)

- 7倍がゆ(生後7~8か月)

- 5倍がゆ(生後9~11か月)

- 2倍がゆ(生後12か月~)

もちろん一般的な炊飯器でも、おかゆメニューを使ったり、水量を調節することで、赤ちゃん用のお粥を作ることは可能ですが、

「STAN」炊飯器の魅力は、何も考えずに内釜のベビーごはん用の目盛りまで水を入れて、「ベビーごはん」メニューを選択するだけで簡単に調理可能なところです。

なお、「ベビーごはん」メニューで炊ける炊飯量は0.5合が上限です。

0.5合分の完成量のイメージは次の写真のとおり。

.jpg)

我が家で使用している冷凍トレーは、1ブロック分が約30g程度なので「14ブロック分+α」が1回の炊飯で出来上がります。

例えば、離乳食後期(生後9~11か月)では、5倍がゆを3ブロック使用するので、1回の炊飯で5日分ぐらいを作れる計算です。

使用時は3ブロック分を解凍し、味付けをしたり、具材を追加したり、アレンジを加えます。

また、付属のレシピブックには20種のメニューが掲載されており、うち4種が離乳食メニューとなっています。

- しらすとにんじんのおかゆ

- 鮭と野菜のうまみがゆ

- かぼちゃとさつまいものおかゆ

- つくねのカラフル丼

作り方はとっても簡単で、お米を研いで、具材を投入して、ベビーごはんメニューを選択するだけ。

プレーンのお粥を炊いて、毎回味付けや具材を変更するのが面倒な場合は、上記4種のような専用メニューを作っておくのもおすすめです。

もちろん自己流のアレンジも可能で、レシピブックに掲載されている材料でなくても、自宅にある食材を適当に入れるだけで、それっぽく完成します。

例えば、次の写真は自宅にあった冷凍ベジタブルミックス(にんじん・たまねぎ・ピーマン)と塩抜きしたシラスを入れて炊飯したもの。

味付けはしてないので、解凍時に粉末出汁を混ぜて和風にしたり、トマトペーストを入れてリゾット風にしたりします。

ここに魚や肉を加えるとタンパク質もまとめて摂取できるので、離乳食作りがかなり楽です。調理の時短になるので最近はもっぱらこのスタイルですね。

補足

付属レシピブックには、離乳食メニュー以外にも「石焼風ビビンバ・パエリア・バター醤油コーンごはん」などが掲載されており、大人も楽しめます。

比較的安くてシンプルに使える

象印の最上位モデルは、IHヒーターをローテーション制御できる「炎舞炊き」という技術を搭載していたり、粘りや硬さを121通りから調節できたりと機能が豊富です。

美味しいお米を追求するには上位種は最適ですが、デメリットは価格の高さで、最上位種の発売時価格は10万円を超えます。

私も最上位モデルで炊いたお米を食べたときには、ふっくらもちもちの食感に加え、ほんのり甘くも自然な風味に感動したものの、正直、多機能過ぎて持て余しそうと感じたのも事実。

その点「STAN」の炊飯器は、日常的な使用をメインに設計されており、必要最低限の機能が搭載されています。

気張らずシンプルに使用できるうえに、価格も比較的リーズナブルな点が魅力です。

価格帯の目安は次のとおり。

| 発売時価格 | 底値圏 | |

|---|---|---|

| STAN | 3万円台の前半 | 2万円台の中盤 |

| 象印最上位種 | 12~13万円台 | 5~6万円台 |

先述のとおり「STAN」は2019年に新登場したシリーズで、2022年現在、型落ちモデルが存在しないこともあり価格変動が小さめです。

もちろん、もっと安い下位機種は存在しますが、美味しいお米が普通に炊けて、デザイン性も良いうえに、離乳食作りにも適したモデルとしては「STAN」はコスパが高いと感じます。

外観・性能・価格のバランスが取れていて、リーズナブルな点が「STAN」をおすすめできる理由です。

なお、上位モデルにどんな機能が搭載されているのか気になる方は、次の関連記事も覗いてみてください。

型落ちですが、最上位モデルについてレビューしているので、具体的な機能のイメージが湧くと思います。

-

-

【炎舞炊きNW-KB10レビュー】象印の最高級炊飯器の実力は?

続きを見る

使って感じたデメリット

「STAN」の炊飯器を使用して唯一気になったのは、炊飯時の音の大きさです。

口コミなどでも「STAN」炊飯器のデメリットとして、よく挙がっている問題ですが、実際に約50cm距離で計測してみると54dB前後でした。

- 40dB:図書館内

- 50dB:エアコンの室外機

- 60dB:走行中の自動車内

ほかにも「人の声の大きさ」で例えると、50dBは「小さな声」、60dBは「普通の声」相当とも言われますが、個人的には「エアコンの室外機」が一番しっくりきました。

確かに、一般的な炊飯器よりは少し音は大きく感じましたが、気になるかと問われると、一般的な生活においてストレスになるレベルではないかな~という感じです。

個人差はあるでしょうが、別に就寝時に寝室で使用する家電ではないので、そこまで神経質になる必要はないかと。

ただし、赤ちゃんがいて、例えばキッチン近くのリビングでお昼寝をするような状況であれば、少し気になるかもしれません。

我が家のベビーは、キッチンから離れた場所でお昼寝しているので問題ありませんでした。

STAN.「NW-SA10」はこんな人におすすめ

最後に、「STAN」の炊飯器は次のような方におすすめです。

こんな人におすすめ

- 外観はマットな質感が好み

- 赤ちゃんがいて離乳食を作る

- 多機能炊飯器を使いこなせる自信がない

- 美味しいお米は食べたいが、高級炊飯器には手を出せない

「STAN」シリーズはカラーデザインが共通なので、キッチン家電に統一感を出したい方は、家電を「STAN」で揃えてみるのも面白いでしょう。

キッチン家電は日々よく目に入る物なので、色やデザインの統一感があると気分が上がります。

-

-

【ミルク作りの時短に】おしゃれな電気ポッド象印STAN「CP-CA12」をレビュー

続きを見る

以上、「STAN」の炊飯器「NW-SA10」のレビューでした。